これ、共感してくれる人がいるかどうかわからないけれど・・・麦茶のうまさの要素になんか「埃っぽい」とは違うかもしれないけれど、うまく表現できない僕の味の感覚があります。もしかしてこれがミネラル感?なのかな。僕の中でこれと同じ味要素は子供の頃に舐めていたつららです。あとは雪をがばっと口に入れた時も同じ感じの味がします。

この味が麦茶のうまさの源だとこないだ気がついたのですが、これをなんと言い表したらいいのかわかりませんでした。

考察

一昨日6月30日、情熱大陸で切手デザイナーが取り上げられていました。MBSの番組サイト。切手デザイナーは日本に7人しかいないそうですが、ちょうど今また何年かぶりにデザイナーを募集していて、そんなのもあってこの番組でも取り上げられているのでしょう。前回の募集の時にもニュースなどで取り上げられていて、覚えています。

このブログでも切手デザイナーのお一人、星山理佳さんのデザインが好きと何回か書いています。こちらのリンク。

今回の情熱大陸でも星山さんも出ておられ、魚の切手でエンボス加工を使っていました。

上のひまわりの切手は山田泰子さんのデザイン。水彩でご自分で絵を描いておられました。

↓下こちらは楠田祐士さんの制作画面。※Photoshopのパネルの置き方が多分一般的で左にツールパレット。僕も同じなんですが、上の山田さんはツールパレットを右に置いている。人それぞれ、みんなどんな風に使っているのか興味があります。

切手を取り巻く環境も変わってきて、僕自身、請求書などがメール添付で済むようになってきて郵送のために切手を買うという機会がなくなってしまいました。それに拍車をかけるように郵便料金の値上げ。なかなかこれまでのように身近なものではなくなって来たように思います。紙の本も同じようなものですが、ひしひしと文化が変わっていくのを感じます。

デザイナー募集のニュース記事には7月5日までとあり、また「月給は26万円〜34万円」となっていました。僕はずっとフリーランスなので相場感が分かりませんが、専門職ということと最近の給料上げる動向も聞くので、安いなと思いました。

前から使っているペンタブレット Wacom Intuos3 PTZ-630 を新しいMac miniで使いたい!と思ったのですが、なにせペンタブが古すぎるのでドライバというものがもう全然対応していなかった。ワコムのサポートページでドライバの更新情報を見ても、とっくにこのペンタブは新しいOSには対象外になっていました。

ネットで調べてみるとMacOS10.14とか10.15までなら「こうやれば使える」という情報が見つかったのですが、今使っているのはOS13.4。そーか、と諦めかけたとき、英語の質問サイトに書き込みを見つけました。

Mac OS Ventura で Intuos3 を実行するために、民間プログラマーによって行われたドライバーの「修正」をダウンロードしました。

何か修正版みたいなものを作った人がそれを公開していて、そのドライバだと問題なく動くというのです。しかし、この人は残念ながら「どこでダウンロードしたのか忘れた」と場所を書いていなかった。

そこでさらに検索をして、その修正版を作った人の置き場所を見つけました。こちら

github:古いwacomペンタブを新しいMacOS10.15〜12で

使うためのドライバーの修正版

Fixed drivers for Wacom Bamboo, Graphire, Intuos 1, 2, 3, and Cintiq 1st gen tablets on macOS Catalina / Big Sur / Monterey

こちらの対応するドライバーを入れてみたら、Ventura13.4でも使えました。

当然、公式では無いのでセキュリティとかは自己責任ということで。僕はまぁやってみようと判断しました。

このブログでは前に「陸王」や「この世界の片隅に」「VIVANT」など、ドラマのロゴのフォントを特定してきましたが、今回もドラマで出てきた文字を探してみました。

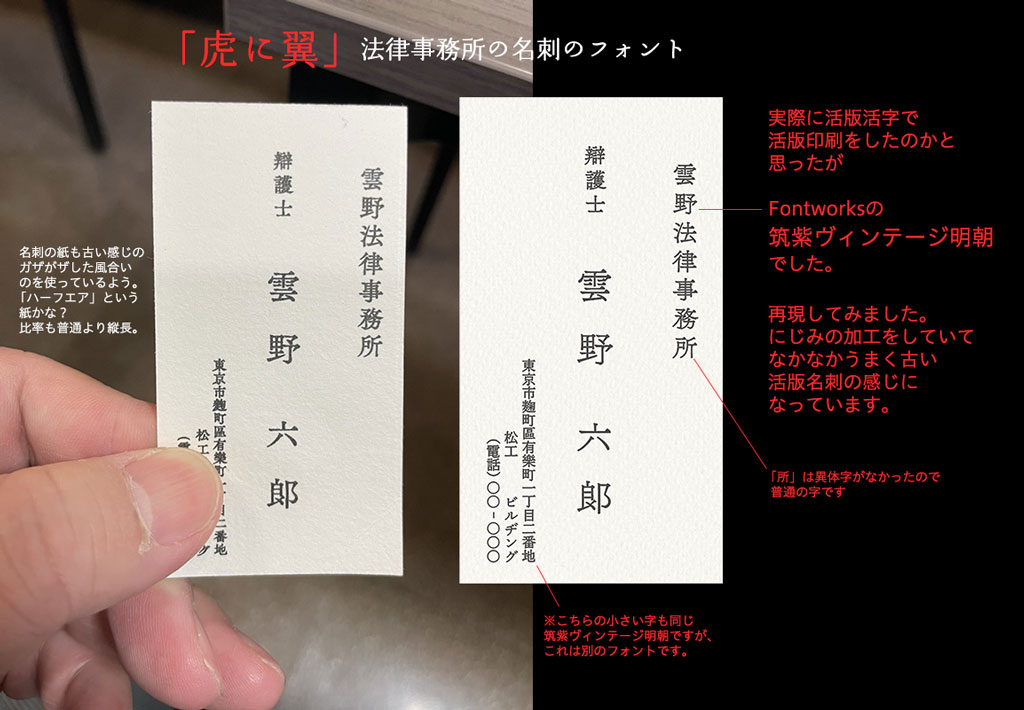

今やっている連続テレビ小説「虎に翼」で主人公が今勤務しているのがドランクドラゴン塚地演じる雲野弁護士の事務所です。先日塚地さんがツイッターにドラマで使う名刺をアップしていたので、どんなフォントを使って作っているのか調べてみました。↑左の写真が塚地さんがアップした本物の写真で、右の写真は僕が再現してみたものです。※住所の小さい字は違うフォントを使っています。

ぱっと見、なかなかうまい具合に昭和初期の古い雰囲気を再現していたので、もしかしたら実際に活字を使った活版印刷で作ったのかと思って、最初は昔の活字の書体をあたってみていましたが・・・。どうも該当するものが見当たらず。はらいの特徴から思い当たるフォントがあり…調べてみたら、やはりフォントワークスの筑紫ヴィンテージ明朝というフォントでした。

うまく滲みの加工をしているのか、プリンターの具合で滲んでいるのか。滲み具合も古い感じを醸し出しています。

また、用紙もざらっと感がある紙のようで、もしかしたらこれはハーフエアという紙かもしれません。

小道具としての名刺をひとつを作るにも、その時代の雰囲気になるように気を使っているのだと感じます。実際一瞬映るだけですが、それっぽさが感じ取れるのものです。